Celine Keuer und Celine Anna-Marie Mikulski

Die Frage nach Machtverhältnissen und Stigmatisierungen genrell und besonders auch in emotional aufgeladen Deabtten, wie diese um Sexarbeit, sind eng verknpüft mit dem eigenen Blick. Um eine Analyse der eigenen Blickregime, besonders auch als Forschende, möglich zu machen, sollen hier Theorien des Blicks näher vorgestellt werden. Für das Vorhaben, sich mit den eigenen Blicken zu beschäftigen und Blickregime zu analysieren, bieten sich Ansätze aus den Visual Culture Studies an. Ursprünglich werden Ansätze aus den Visual Culture Studies verwendet, um visuelle Repräsentationen von Individuen oder Gruppen zu analysieren, so wie sie bspw. in einem Film oder einem Kunstwerk dargestellt werden. Die Konzepte der Visual Culture Studies orientieren sich als Ausgangspunkt an dem „Sehen“, das mit Paul Sartre und Jacques Lacan in der anglo-amerikanischen Theoriebildung als Gaze diskutiert wird. Es geht dabei um das Subjekt, das sieht und gesehen wird (vgl. hierzu Susanne von Falkenhausen, 2015, S. 22).

Der Begriff „Blickregime“ geht auf keine:n bestimmten Urheber:in zurück. Die Filmtheoretikerin Kaja Silverman bezeichnet z.B. kollektivierte Blickweisen, die eine regulierende, normative und kontrollierende Wirkung haben können als Blickregime. Die Annahme, dass Blicke eine gesellschaftliche und regulierende Komponente in sich tragen, macht eine Untersuchung von Blickregimen im Zusammenhang mit gesellschaftlich vieldiskutierten Themen wie Sexwork so fruchtbar.

Der Kunsthistoriker Norman Bryson nahm sich Jaques Lacans Modell des Gaze vor und setzte sich u.a. in seinem Aufsatz mit diesem auseinander. Er schlägt vor, „to think of visuality as something built cooperatively, over time; that we are therefore responsible for“ (Falkenhausen, S. 138). Wir möchten Silvermans und Brysons Gedanken hierzu aufnehmen und davon ausgehen, dass der Gaze etwas ist, das wir als Gesellschaft gemeinsam bilden und wofür wir dementsprechend auch verantwortlich sind. Daher auch unser Anliegen, sich mit den eigenen Blicken zu beschäftigen.

Häufig werden Sexworker:innen von der Gesellschaft viktimisiert und auch in Forschungspraxen zu Sexarbeit werden die Subjekte oftmals eher als passives Gegenüber wahrgenommen. In ihrem Essay Visual Pleasure and Narrative Cinema (1973), einem der signifikantesten Texte für die Visual Culture Studies, geht Laura Mulvey von einem passiven Gegenüber aus, das zum Opfer des Blicks des Betrachtenden und damit auch ein Opfer der daran anknüpfenden Diskurse wird (vgl. Mulvey, 1973).Doch Mulveys Beschreibung von Gaze geht nicht weit genug. Die Möglichkeit eines Blicks der Subjekte zurück auf den Betrachtenden, wird bei Mulveys Modell nicht in Betracht gezogen.

Um diese Diskussion um Viktimisierung und das passive Gegenüber im Bereich der Sexarbeit um die Kategorie Rassismus zu erweitern, möchten wir kurz mit den Gedanken der Initiative maiz reflektieren. Diese schreibt, dass die Aufmerksamkeit von Migrant:innen im Diskurs um Sexarbeit häufig von der Wahrnehmung als Opfer geprägt sei. Nach feministischer und postkolonialer Forschung sei dieses Muster als Viktimisierungsansatz zu kritisieren (maiz in Künkel & Schrader (Hg.), 2019, S. 63f.) Laut maiz werde dabei eine Form von struktureller Gewalt sichtbar: der sogenannte koloniale Blick. Dieser Blick konstruiere die ‚andere Frau‘, die als Opfer der patriarchalen Strukturen zu verstehen sei (ebd., S. 64). Weiter führen sie aus, dass im Diskurs um Sexarbeit mit der Unterscheidung in unfreiwillig/freiwillig oftmals eine rassistische Spaltung einher ginge. Hier sprechen sie von der weit verbreiteten Annahme der weißen emanzipierten Frau, die Sexarbeit aus freier Entscheidung nachgehen würde und der Migrantin die unter Zwang „Prostitution“ ausüben würde (ebd., S. 64.) Auch wissenschaftliche Forschung kann Gefahr laufen, z.B. diese rassistische Spaltung zu ignorieren und sollte sich deshalb eines kolonialen und stigmatisierenden Blicks ständig bewusst sein. Diesen gilt es fortlaufend zu problematisieren, um im Diskurs um Sexarbeit überhaupt zu einer Entstigmatisierung des Berufs und der Menschen beitragen zu können.

Zu einer Beschäftigung mit Theorien des Blicks gehört auch eine Auseinandersetzung mit dem viel beachteten panoptischen Blick nach Michel Foucault. Foucault hat den Blick mit dem Dispositiv der Überwachung verbunden (vgl. Foucault 1957). Beim panoptischen Blick sieht der Betrachter ohne selbst gesehen zu werden. Dieser Blick erlaubt eine ermächtigende Blickweise, mittels derer Forscher:innen in den Raum und die Intimität der Betrachteten eindringen können. Um Forschung zu Sexarbeit betreiben zu können, sollte man sich mit diesen Blickregimen beschäftigen, sich diesen Herrschaftsverhältnissen bewusst werden und doch auch aufpassen, nicht in eine Täter-Opfer-Dichotomisierung zu geraten und den überaus komplexen Diskurs damit zu vereinfachen.

Es lässt sich wohl behaupten, dass die Mehrheitsgesellschaft Sexworker:innen häufig mit stigmatisierenden Vorurteilen über Kleidung, Herkunft, Aussehen, Verhalten etc. begegnet. Die Literaturwissenschaftlerin und Feministin bell hooks beschreibt in ihrem Essay The Oppositional Gaze – Black Female Spectators (1992) den diskriminierenden und den oppositionellen Blick. Der diskriminierende Blick kann darauf gerichtet sein anhand von sozial eingeführten Merkmalen Unterscheidungen zu treffen, welche für die Entscheidungen über die Zugehörigkeit einer Person zu einer diskriminierten Gruppe wesentlich sind (Falkenhausen, S. 181). Die Kunsthistorikerin Susanne von Falkenhausen konzentriert sich in ihrer Forschung u.a. auf Visual Studies und formuliert treffend zum diskriminierenden Blick: „Dieser Gaze ist kein einfacher Blick, er fixiert, bohrt, dringt bis in die intimsten Stellen der stigmatisierten Körper ein“ (Falkenhausen, S. 177).

In Norman Brysons Text Todd Haynes’s Poison and Queer Cinema von 1999findet sich eine Abhandlung des von Bryson so genannten „stigmatisierenden Blick“. Nach Bryson könne es nicht darum gehen, die Diskriminierung von „Minderheiten“ einfach dadurch zu verhindern, dass die vergessenen Menschen dieser „Minderheiten“ öffentlich gemacht werden. Er schreibt, dass damit das Patriarchat weder kritisiert noch gar entmachtet werden würde. Norman schlägt stattdessen vor, die Strukturen der Zwangs-Heteronormativität selber zu untersuchen (Falkenhausen, S. 175). Und genau diese stigmatisierenden Blicke müssen vermieden werden, wenn eine gute Praxis wissenschaftlicher Forschung im Bereich Sexarbeit betrieben werden soll. Auch sollte im Hinterkopf behalten werden, wie mit dem Thema der Sichtbarmachung und öffentlichen Repräsentation umgegangen wird, um nicht eventuell sogar noch weiter zu stigmatisieren. So fragt sich auch Kathrin Schrader im Vorwort zu dem von ihr herausgegeben Buch Sexarbeit. Feministische Perspektiven (ein Vorwort. S. 5-16), wie die Situation der Sexarbeiter:innen sichtbar gemacht werden könne, ohne vom herrschenden Diskurs vereinnahmt zu werden. Die Betroffenen selbst sprechen zu lassen sowie eine Umkehrung der Blickrichtung zu ermöglichen sei eine Lösung.

Die Ausstellung »Photovoice« im Bode-Museum, die seit dem 29.10.2021 bis zum 30.10.2022 läuft, zeigt, dass es möglich sein kann, den Blick umzukehren. Die Ausstellung lässt Frauen aus fünf Nationen von ihrem Alltag als Sexarbeiter:innen auf den Straßen Berlins erzählen.[1] Diese werden von selbst aufgenommen Bildern unterlegt, die persönliche Einblicke in das Leben auf dem Straßenstrich im Kurfürstenkiez gewähren. Das Projekt wurde von den Sozialarbeiter:innen des Frauentreffs Olga initiiert und begleitet.

In Bezug auf die Ausstellung und als einen möglichen Lösungsvorschlag lassen sich Überlegungen von hooks anführen. Mulveys Essay Visual Pleasure and Narrative Cinema, zeigt die Unmöglichkeit aktiven Schauens für Frauen im Hollywood-Kino auf. Dazu entwickelte hooks 1992 in ihrem Essay The Oppositional Gaze – Black Female Spectators einen Gegenvorschlag. Dieser sollte der Passivität von Mulveys Gaze widersprechen und ihr mit einem Blick des aktiven Widerstands begegnen. hooks geht es in ihrer Methode darum, die Machtdynamik zu unterbrechen und dem diskriminierenden Gaze etwas entgegenzusetzen. Dafür wird der diskriminierenden Blick erwidert, also „zurück geblickt“. Nach hooks ermöglicht die Fähigkeit, den eigenen Blick innerhalb eines unterdrückenden Herrschaftsverhältnisses zu bestimmen, Handlungsfähigkeit – Agency (hooks, 1992, 116).

Dieser Vorschlag von hooks scheint uns auch ein möglicher Lösungsansatz gegen die Diskrimierung von Sexarbeiter:innen zu sein. Hooks möchte mit ihrer Blickpraxis Möglichkeiten für die Anerkennung einer neuen, eigenmächtig gestalteten Identität eröffnen: „new points of recognition“ (hooks, 1992, 129f.). Solche Momente seien z.B. innerfilmische Blickrelationen zwischen schwarzen Protagonistinnen, die dann einen „shared gaze“ (ebd., 130) entwickeln. Dieser zeigt die Solidarität zwischen den Frauen (ebd.) auf und verfestigt zugleich ihr Subjekt-Sein (Susanne von Falkenhausen, S. 185). Hier kann sich ein geteilter Blick auf ihre unmittelbare Umgebung entfalten, der die Sexarbeiter:innen schützt. Spannend in dem Kontext sind auch Briefe, die in der Ausstellung gezeigt wurden. Briefe, die von Sexarbeiter:innen im Kurfürstenkiez verfasst wurden und öffentlich aufgehängt wurden, um andere Sexarbeiter:innen vor Kund:innen zu warnen.

Hier wird ein Zusammenhalt untereinander deutlich, ein „shared gaze“. Eine neue Blickrelation tut sich auf, indem diese Briefe öffentlich im Kiez aufgehängt werden und später auch in einer Ausstellung sichtbar gemacht werden. Es findet ein umgekehrtes Verhältnis der Blickrichtung statt, ein wiederständiger Blick, der sich der Blicke in einem existierenden Herrschaftsverhältnis widersetzt. Die Sexarbeiter:innen wurden „Opfer“ von, im wahrsten Sinne des Wortes, Gewalt, die Gesellschaft könnte ihnen also mit einem mitleidigen Blick begegnen, der sie viktimisiert. Doch die Sexarbeiterinnen wenden sich aktiv gegen diesen herrschenden Blick, starren zurück, machen Nummernschilder der Autos oder Namen der Kund:innen öffentlich, entwickeln damit eine Agency und werden aktiv gegen die Verletzung ihrer Menschenrechte.

Zusammenfassend könnte sich behaupten lassen, dass mit Blickregimen bestimmt wird, was wir sehen und wie wir es sehen. Wir sind in unserem Projekt davon ausgegangen, dass Sehen und Wahrnehmen soziokulturell konstruierte Prozesse sind und die gewohnten Blickregime sollten aufgezeigt und durchbrochen werden, indem der dominante Blick hinterfragt wird (Susanne von Falkenhausen, S. 174). Wir fragen uns, wie die angeblickten, diskriminierten Gruppen aus den diskriminierenden Blickpraktiken herauskommen können und ihr Bild innerhalb der Gesellschaft eigenmächtig gestalten können, ohne Stigma.

Viele, auch hier aufgeführte, theoretische Konzepte und Gedanken widersprechen sich teilweise, doch zeigt das nur die Ambivalenzen auf, die Blickregime mit sich bringen sowie die Komplexität, die der Diskurs um Sexarbeit in sich trägt.

[1] Inwiefern ein musealer Blick in der Ausstellung zu problematisieren ist, muss an dieser Stelle leider offen bleiben.

Literatur

Bryson, N. 1988. The Gaze in the Expanded Field. In Hal Foster (Hg.), Vision and Visuality, S. 87-108

Bryson, N. 1999. Todd Haynes’s Poison and Queer Cinema, In: Invisible Culture. An Electronic Journal for Visual Studies, 1999, http://www.rochester. edu/in_visible_culture/issue1/bryson

Falkenhausen, S.v. 2015. Jenseits des Spiegels. Das Sehen in Kunstgeschichte und Visual Culture Studies. Paderborn: Wilhelm Fink

Foucault, M. 1957. Überwachen und Strafen. Berlin: Suhrkamp

hooks, b. 1992. The Oppositional Gaze – Black Female Spectators, in: Black Looks: Race and Representation. Boston. S. 115-131

Künkel, J. & Schrader, K. 2019. Sexarbeit. Feministische Perspektiven. Unrast Verlag.

Mulvey, L. 2001 [1973]. Visuelle Lust und narratives Kino. In Franz-Josef Albersmeier (Hg.): Texte zur Theorie des Films, 4. Aufl. Stuttgart: Reclam, S. 389-403

Das Augenmerk der nachgestellten Untersuchung, welche mit Absicht subjektive Betrachtungen mit einbezieht, liegt, im Zuge eines gemeinsam erfassten Projektes zum Thema Sexarbeit in Berlin, auf der Frage nach (Un-)Sichtbarkeit_en von Prostitution und Sexarbeit im Stadtbild sowie ihrer räumlichen Verteilung im Feld. Skizziert wird dies mit Hilfe einer kurzen historischen Einordnung der sexualpolitischen Verhältnisse im Berlin der Nachkriegszeit.

Um mich als studentische Forscherin zunächst in Hinblick auf die Wortwahl persönlich zu positionieren und damit für mehr Verständlichkeit in den folgenden Ausführungen zu sorgen, lässt sich zunächst festhalten, dass die Worte „Prostitution“ und „Sexarbeit“ nur in spezifischen Kontexten zu verwenden sind. Alle sexuellen Dienstleistungen als Prostitution zu benennen, stigmatisiert diese und verknüpft sie mit Zwang und Gewalt. Mit einem Blick auf Berlin wird häufig besonders Migrant:innen, die dieser Erwerbstätigkeit nachgehen, Unfreiwilligkeit zugeschrieben, während man die sexuellen Dienstleistungen von Personen ohne Migrationshintergrund oft als selbstbestimmt und „freiwillig“ einordnet. [1] Der Begriff Sexarbeit hingegen impliziert, vor allem aus feministischer Perspektive, eine wertfreie Auffassung des Berufes, welcher professionell ausgeübt wird und moralisch gleichgestellt zu anderen Beschäftigungen existiert.[2]

Die kapitalistischen Rahmenbedingungen, unter welchen Sexarbeit geleistet wird, sind in diesem Zusammenhang relevant, werden allerdings im Folgenden nicht ausführlich analysiert. Wenn ich mich in den anschließenden Beschreibungen demnach für einen dieser Begriffe entscheiden würde, würde ich damit ein Urteil hinsichtlich der Einschätzung über die Hintergründe dieses komplexen Arbeitsfeldes fällen, ohne über konkrete Selbsteinschätzungen und -bezeichnungen der jeweiligen Personen zu wissen. Aus jenem Grund werde ich in diesem Rahmen Variationen des Ausdrucks ,,sexuelle Dienstleistung“ gebrauchen, da dieser für mich persönlich den einzig anwendbaren Rahmen darstellt, welchen ich aus meiner Perspektive und mit meinem Hintergrundwissen auf die beobachteten Situationen anwenden kann und möchte.

Unsere erste Forschungsetappe gestaltete sich aus Rechercheausflügen ins Feld. Davon erhofften wir uns, selbst einen Blick auf die Rolle der Sexarbeit im Stadtbild werfen zu können, da wir zuvor persönlich nie wirkliche Berührungspunkte damit hatten. Weiterhin wollten wir uns, fern von veralteten Berichten und Reportagen aus dem Internet, selbst ein Bild von den Umständen machen. Gleich zu Beginn hat sich dabei gezeigt, wie unausgewogen Anlaufstellen für sexuelle Dienstleistungen in Berlin verteilt sind.

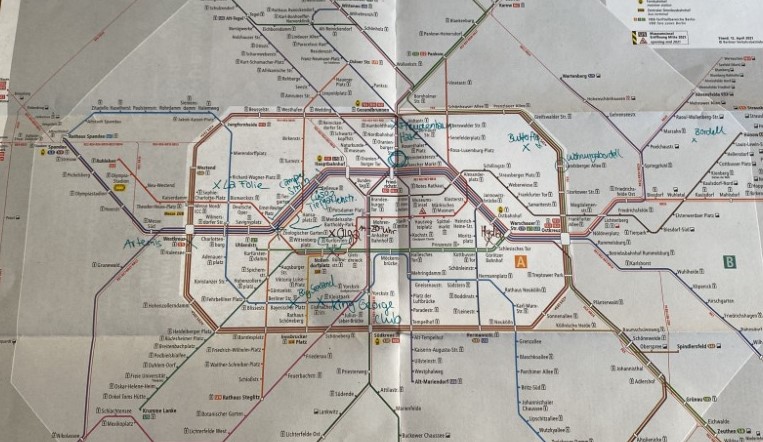

Während vor allem die Kurfürstenstraße und der Tiergarten im westlichen Teil des Bezirks Mitte für ihren Straßenstrich bekannt sind, befinden sich bekannte Bordelle wie das Artemis, der King George Club und das La Folie in den Berliner Bezirken Schöneberg und Charlottenburg. Auch in den Bezirken Pankow und Lichtenberg gibt es solche Gewerbestandorte, jedoch liegt das Zentrum von ,,öffentlichen“ Betrieben eindeutig im westlichen Teil Berlins, während im östlichen Teil, vor allem in den Bezirken Marzahn und Hellersdorf, sogenannte „Wohnungsbordelle“[3] vertreten sind, über deren Anzahl keine konkrete Aussage zu treffen ist, da die Dunkelziffer in Bezug auf die Registrierung dieser Bordelle hoch ist. In Wohnungsbordellen werden Kund:innen in Privatwohnungen empfangen, welche als diskreter Ort für sexuelle Dienstleistungen gelten, da sie meist von außen nicht als „Bordell“ wahrnehmbar inmitten anderer Mietwohnungen eines Hauses bestehen.

Gleich zu Beginn unserer Forschung haben wir uns gefragt, aus welchem Grund sexuelle Dienstleistungen in der Stadt weitgehend räumlich gebündelt sind und in ihrer Fasson besonders auffallend in bestimmten Berzirken auftreten. Nach einem Blick in die Vergangenheit der Stadt Berlin fiel mir auf, dass dies im engen Zusammenhang mit der politisch-historischen Entwicklung von Sexarbeit steht, welche wiederum auf die politischen Geschehnisse in der Geschichte Deutschlands sowie der Stadt Berlin zurückzuführen sind.

Die älteste Berliner Brücke, die Jungfernbrücke im Bezirk Mitte, galt um das Jahr 1850 als der erste dokumentierte Hotspot für sexuelle Dienstleistungen. Nach einiger Zeit und immer größerer Nachfrage wurden alle Bordelle der Stadt in die Klosterstraße und damit nach Berlin Mitte verlegt. Die preußische Regierung wollte das Geschäft so strenger kontrollieren und duldete es nur vorrübergehend, bis es schließlich ganz verboten wurde und alle Gewerbe in der Klosterstraße geschlossen wurden. Das Verbot verfehlte jedoch seine Wirkung und das Sex-Kauf-Gewerbe wurde auf die Straßen der Stadt gedrängt, wodurch es, entgegen des ursprünglichen Anspruches, immer schwieriger zu kontrollieren wurde. [4]

In der NS-Diktatur kam es dann zu einer strengeren Überwachung der Szene, wobei diese mit einer außerordentlichen Doppelmoral behandelt wurde. Personen, die sexuelle Dienstleistungen anboten, galten als verpönte „Asoziale“, während die Nazis jedoch selbst Bordelle betrieben, welche besonders zu Spionage-Zwecken eingesetzt wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Bordelle geschlossen und das geschäftliche Angebot von Sex zwar als sittenlos angesehen, jedoch weiterhin geduldet. Besonders viele Frauen boten Freiern ihren Körper an, um nach dem Verlust ihres Ehemannes an der Front die Existenz der Familie zu sichern. In den westlichen Berliner Besatzungszonen, vor allem in Neukölln, Tempelhof, Schöneberg, Steglitz und Zehlendorf – dem amerikanischen Sektor – wurden sexuelle Handlungen im Gegenzug für Geschenke und Nahrungsmittel angeboten. [5] Zum Ende der 1950er-Jahre wurde dann die Kurfürstenstraße erstmals zum sogenannten ‚Kinderstrich‘. Mit der Teilung Berlins wurde die Reglementierung sexueller Dienstleistungen wieder strenger gehandhabt. Ab 1960 wurde das Sexgewerbe als unvereinbar mit dem sozialistischen Frauenbild angesehen, weshalb es bis 1989 in der DDR verboten blieb. In der Realität sah dies jedoch anders aus, denn statt den Straßen oder Bordellen gab es die sog. ‚Devisenhotels‘, in denen Freier und Frauen ein- und ausgingen, wobei letztere sogar von der Stasi als Informationsbeschafferinnen eingesetzt wurden. [6] Orte in Ost-Berlin, die während der DDR regelmäßige Anlaufstellen für das Sex-Kauf-Gewerbe waren, sind zum Beispiel das „Palast-Hotel“ am Potsdamer Platz oder das „Interhotel Stadt Berlin“, das heutige „Park Inn“ am Alexanderplatz. In West-Berlin war das Angebot sexueller Dienstleistungen nicht verboten. Besonders während der 1970er Jahre vergrößerte sich ein Markt, der sich zunehmend auch an spezifischen Zielgruppen ausrichtete. Durch die Ausweitung und Kommerzialisierung des Drogenmarktes ab Ende der 1960er Jahre, gewann auch das sexuelle Gewerbe an Bedeutung und wurde gleichzeitig stärker mit Kriminalität in Verbindung gebracht.

Mit der Wiedervereinigung Deutschlands und damit auch Berlins, wurde das Geschäft im ganzen Stadtgebiet wieder legal und wie wir jedoch bis heute sehen, hat sich, besonders durch die politischen Verhältnisse in der DDR und BRD, eine räumliche Tendenz bezüglich der Form des Angebots sexueller Dienstleistungen etabliert. Im Berliner Westen findet man nach kurzer Recherche viele Bordelle, während Berlin Mitte als Anlaufpunkt für den Erwerb von Sex auf der Straße galt und das ehemalige Ost-Berlin eher durch Wohnungsbordelle vertreten ist.

Das Berliner Sex-Kauf-Gewerbe ist somit aufgrund der Stadtkultur als stadtspezifisches Phänomen mit lokalspezifischen Ausdifferenzierungen zu betrachten. Dies ist jedoch nicht das Ende. Mit gesellschaftlichen Umbrüchen entwickelt sich auch das Stadtbild immer weiter und es bleibt spannend zu beobachten, wie sich das Angebot sexueller Dienstleistungen in Berlin in der Zukunft durch sexualpolitische Veränderungen gestaltet.

[1] Künkel, J. & Schrader, K. (2019). Sexarbeit: Feministische Perspektiven (unrast transparent – geschlechterdschungel). Unrast Verlag, S. 64.

2] Ebd.

[3] Wohnungsbordelle. (2017, 4. August). Prostituiertenschutzgesetz. Abgerufen am 17. Juni 2022, von https://www.prostituiertenschutzgesetz2017.de/info/wohnungsbordelle.

[4] Schmitter, R. (2013). Prostitution – Das „älteste Gewerbe der Welt“? Aus Politik und Zeitgeschichte, APuZ 9/2013, S. 22–28.

[5] Kellerhoff, S. F. (2015, 9. Oktober). Geschichte: Wie die Luftbrücke die Prostitution blühen ließ. DIE WELT. Abgerufen am 18. Januar 2022, von https://www.welt.de/politik/article2140263/Wie-die-Luftbruecke-die-Prostitution-bluehen-liess.html.

[6] Brüning, S. (2020). Prostitution in der DDR: Eine Untersuchung am Beispiel von Rostock, Berlin und Leipzig, 1968 bis 1989. be.bra wissenschaft, S. 275 ff.